在新书发布会上,斯蒂芬·韦斯塔比(左一)和他治疗过的患者在一起。

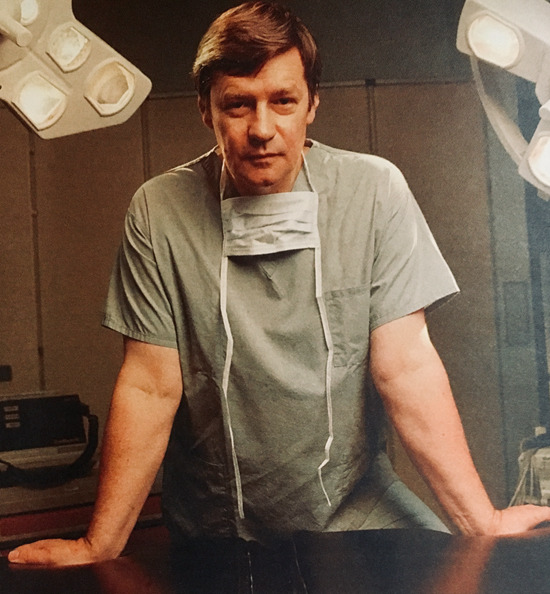

年轻的斯蒂芬·韦斯塔比。

斯蒂芬·韦斯塔比。

在小学作的讲座马上就要结束了,准备离开的斯蒂芬·韦斯塔比被一个小女孩儿拦住了。小女孩儿想知道,在他手下死亡的病人有多少。

维持秩序的老师十分尴尬,急匆匆地想结束这场演讲。对于一位心脏外科专家来说,这个问题显得有点唐突。毕竟,韦斯塔比曾给1.2万颗心脏做过手术,成功地把死神1万多次挡在门外,他大胆试用最新的心泵、人工血泵等设备拯救病人,他曾经说过,多么千奇百怪的病情都被自己一一化解。

但他,这位拿了近50年手术刀的英国医生停下脚步,决定回答那个女孩儿。“我真的不清楚这个答案,只能说比大部分士兵强些,不能和轰炸机飞行员比”。

若干年后,回忆起这件事时,他说自己心里想的是,与向广岛投下一颗原子弹的轰炸机飞行员相比,自己可差远了。

韦斯塔比从不讳言失败。这位医生深知,选择心脏外科,就意味着选择风险和死亡。这枚人体最重要的器官,每天要搏动8.64万次、往身体和肺部输送超过6000升血液,攸关生死,举足轻重。在上世纪70年代,心脏手术更是被视为外科手术最后被突破的领域——就像登陆月球或分裂原子一样,需要发起挑战、承受失败。

他估计,在他手中至少有300个病人没能挺过手术。他遇到过静脉血喷得手术室到处都是的惨烈场景,也为没能拯救一个像自己女儿一样大的女孩儿感到遗憾。充满意外的死亡总是让他难过。有时候是ICU病房术后照顾不周,有时候是病人突发中风,最遗憾的一次,是一位病人装上心泵,成功获得新生,却因忘记带够电池而死去。

“失败实在是做我们这一行最常遇见的事。”在接受中国青年报·中青在线记者采访时,韦斯塔比说。“死亡不可避免,心脏手术和死亡从来就是相伴而行,但我们总是竭尽全力。如果有病人死亡,我们只能接受,不能被影响”。

还没有拿起手术刀前,他已见识过死亡的威力。1948年出生在英国东北部小城斯肯索普的他,10岁那年外公心力衰竭而亡。16岁,他去手术室做搬运工作,将麻醉后的病人推上手术台、把死亡的病人推进太平间是他每天的工作,骨头、内脏、血液是他天天打交道的对象。

那时,他还没有被查令十字医院的医学院录取,但“已经了解了生命与死亡”。

刚到医院工作时,他在小儿心外科实习。对他来说,最大的挑战是告诉患儿父母孩子没能逃过一劫。他见过孩子的父母“发出一声尖锐、震惊的声音然后崩溃”,一些甚至会变得歇斯底里。

“当我开始自己承担失去病人的痛苦时,早已不幸地习惯了这一切。”韦斯塔比回忆起这一过程,语气里尽是苦涩。尽管每一起死亡都令他“深恶痛绝”,但作为一名专业人士,他必须及时从上一场手术中出来,保持“中立态度”。这意味着,“要把悲伤存放在外面的柜子里”。

那时的外科病房尽是心酸的故事。即使手术成功,患者依然会面临感染、中风直至死亡的风险。但对于韦斯塔比而言,当穿上手术衣、拿起手术刀,他唯一能看见的就是未被手术巾遮掩的胸膛。

“做心脏外科手术是我的工作,这与打开车前盖、修复引擎无异。这是一场技术的较量,不能受个人感情影响。我从未想过这是浑身插着管子的人,而只想着这是一颗需要修复的心脏。”他告诉中国青年报·中青在线记者。

准确切割、找准心脏、对症下刀,需要的是“一双好手、合适的性格、耐心和适应力”。韦斯塔比解释,心脏是一个移动的靶子,稍有不慎,充满压力的血浆就会喷得到处都是。而能够站立6个小时且不会失去专注力,一周连续5天不分昼夜响应召唤,需要的是耐力。

韦斯塔比把心脏外科视为一个“只对少数人开放的俱乐部”,他告诉中国青年报·中青在线记者,能进入这个俱乐部的人不仅要“不畏压力、善于冒险”,还需要“不受个人感情影响”。他说,“心脏手术都有风险。既然做了外科医生,就要一意前行,决不回望。一台手术做完,就接着治疗下一个病人,我们总是期盼更好的结果,从不怀疑”。

这个如今已功成名就的外科医生回忆起自己年轻时的经历,觉得自己其实缺乏一个外科医生应有的性格。“一场橄榄球赛带来的意外”,让他头部受到创伤,影响了大脑负责批判性推理和避免风险的部分。在他看来,自己是因祸得福地失去了恐惧失败和压力的能力。

当年进入医院的第一场手术就给了他一个下马威。当时他要为一位老太太做一个不算太难的二尖瓣置换术。换上蓝色刷手服的他相当得意。然而用骨锯切开胸膛后,切口处涌出大量暗红色血液,韦斯塔比开始慌张,原来他忽略了病人是二次手术的。

尽管最后有惊无险,但那天的经历让他意识到,“从成为英雄到一无所有,两者间只有一条极细的分界线。”

他的“我行我素”有时候也会给自己惹上麻烦。有一次,他在凌晨收治了受病毒性心肌炎折磨的病人朱莉。这名21岁女子的肝脏和肾脏已经衰竭,血压也低到几乎没有,看上去就和死了一样。韦斯塔比想到不久前刚研制出来的一种旋转血泵。这个只有自行车铃铛大小的设备可以辅助血液循环,帮助患者度过移植前的过渡期,但当时尚未在病人身上成功使用过。因为使用该设备前没有经过医院核准,韦斯塔比被医务主任叫去训斥,差点被开除。尽管最终朱莉成功存活,但他还是被“记了一过”。

“冒险是医疗创新的重要组成部分,生命本身就是一种风险。”他说,“当这些病人来投奔我时,他们往往已经被其他医生拒绝,没有机会上手术台。而我不会被‘我是不是做错了’之类的念头折磨。”

走投无路的病人找上门,韦斯塔比总是能掏出一个新奇玩意或想出一个新方案,和对方说“要不要试试”。

他通过手术证明,涂上润滑液的硅橡胶管插入气管,能替代因病破烂不堪的支气管;靠着新型人工心脏,人可以没有脉搏持续生存。在一次采访中,他说,“我就像磁铁一样吸引高风险案例,然后在和死神的争夺赛中大放异彩。”

一次,赴澳大利亚开会,在飞行24小时后,凌晨3点45分,韦斯塔比又被同事紧急召回,要为一位患有罕见先天性心脏病的女婴柯斯蒂动手术。他只好又飞回,在飞机上画出女孩的心脏结构,并在经过印度洋上空时设计好新的方案。

在婴儿身上开展紧急心脏移植术几乎是不可能的,只能摸着石头过河。第一次手术尝试失败了。当辅助心肺机停止时,女孩的心脏并没有恢复跳动。他再次感到作为实习医师不得不告知家长失败噩耗时的痛苦,“那是我人生中的至暗时刻”。

他决定重新试验一种方法,切开肿胀的左心室,切除厚厚的瘢痕组织,用一种从未有过的手法缝合,重新用起搏器激活。直到这颗饱受折磨的微小心脏最终开始按照自己的节奏跳动,韦斯塔比和同事们才松了一口气。

刚下手术台,疲惫不堪的他还处于兴奋状态。回到牛津的家后,他带上自己的牧羊犬出门散步,最终停在不远处丘吉尔的墓地旁,默默复述着这个伟人的格言:“永不言败。”

在私底下,韦斯塔比其实是大大咧咧、爱开玩笑的人。因为要在手术台前站上几个小时,前列腺不好的他偷偷插了根导管,把尿排进靴子;在咨询室告知即将安装心泵的病人未来将“带电生存”时,他把自己比作科学怪杰弗兰肯斯坦博士;甚至在做手术时,他还会播放平克·弗洛伊德的摇滚音乐。

但是,面对那些跳动的心脏时,一切都不一样了。50年几乎未请过病假的他,把手术视为一切。随时响应召唤是外科医生的常态。他没有时间陪伴家人,儿子对他深刻的童年印象是,爸爸作为“场外队医”来看他的橄榄球比赛。赶着出急诊时,他总是因为车速过快被警车截停,这样的次数多了后,连警察都给他出谋划策,劝他下次提前打999(英国报警和急救电话),让他们为他开路。

如今,即使已经退休,他仍然兴致勃勃地研究新的东西。他如今的目标,是研究人工心脏和可以清除成人心脏病患者心脏上瘢痕的干细胞。

对付过1万多颗不同的心脏,韦斯塔比自己也渐渐成为手术刀的一部分——他的右手因为常年握着手术刀,慢慢变得畸形,始终蜷缩着,就像握着一把剪刀、持针器或胸骨锯。长年在手术台上连续弯腰几小时也伤害了他的脊柱。这些器官就像他手术刀下的衰弱心脏一样,亟须有人拯救。

更重要的是,那些柔软的心脏看得多了,他变得难以遏制自己日益增长的同情心。看到越来越多像他的孩子一样大的幼儿、年轻人受到心脏病折磨,他“中立态度开始消退,个人情感渐渐占了上风。这个职业让我深受折磨。”在医院走廊上,看到毫不相干的病人家属在哭泣,他都主动上前安慰,询问自己能否提供帮助。

“有人会说,共情是一个好医生的必备素质,是‘富有同情的医疗的关键’。虽然我也不太懂他们的意思,但如果真要对这间病房里上演的每一出悲剧仔细体察,我们就会被巨大的悲情淹没。” 韦斯塔比说。

他可以救助心脏,但有许多问题他无法用自己的手术刀解决。身处英国国家医疗服务体系(NHS)中,他目睹了一个朋友突然死亡,其子却因程序问题不能接受父亲的肾脏;也曾有一位他的病人,因费用问题被NHS拒绝做胸部扫描,最终误诊而死。

他曾经用自己的科研经费和慈善资金帮助患者填补费用。但是在五六年前,他的资金已耗殆尽,只能眼睁睁地看着病人无助地死去。

在68岁那年,他做完最后一场手术后正式辞职。那天,他悄悄从后门离开,没告诉任何同事。他不期望鲜花、掌声和聚会。他只想着“我本该在病人胸口忙碌,做些真正有益的事情”。

放下手术刀后,他拿起了笔。这位曾经写过15本外科教科书、350多篇论文的教授承认,直到放下手术刀那刻起,回望自己的经历,他才真正开始回想一个个病人鲜活的人生,而不仅是此前的死亡数据,或是验尸台上冰冷的尸体。

如今,71岁的他每天依然保持12小时的工作时长,不是在实验室做研究,就是在他的写字台旁,写下保留在他头脑中那些惊心动魄的故事。

让他感到欣慰的是,在新书发布会上,许多他曾经医治过的病人和家属前来祝贺。20多年前,那个患罕见先天性心脏病的女婴柯斯蒂,如今已是一名运动健将;而当年21岁奄奄一息的朱莉,如今也成为一名医务工作者。

他的第一本书中文版名为《打开一颗心》,而他取的英文名字为“Fragile Life”(脆弱的生命)。在书中,他的回忆开始于一场旁观的手术。那时他还在医学院读书,偷偷溜进查令十字医院观看了一场血淋淋的开胸手术。他站在可以俯瞰手术台的地方,如之前一代代预备外科医生一样,冷眼旁观手术失败、医生护士散去,他还坐在原地,不忍离去。

他觉得这是“一座上演角斗赛的环形剧场”,里面上演着一幕幕生死戏剧。那时,他只是一个观看者,此后,他站在穹顶之下,成为亲入“剧场”的勇士。

[本文部分资料参考《打开一颗心》(广西师范大学出版社)、《The Knife’s Edge》(Mudlark)]

(本文图片均为受访者供图)

记者 江山